Clase N°3: El Radicalismo en el poder (1916-1930)

El 12 de octubre de 1916 el líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, asumió la primera magistratura del país. La victoria de Yrigoyen en los comicios fue inesperada para muchos, ya que no habían llegado a advertir que el radicalismo era el único partido político preparado para enfrentar los cambios introducidos por la Reforma Electoral de 1912. Una organización de comités (locales partidarios) instalados en todo el país le permitió a este partido estrechar un contacto directo con los potenciales electores; a su vez, estos comités dependían de organismos centralizados en cada provincia y a nivel nacional, lo que garantizaba cierta unidad y coherencia en las acciones. En contraste, los otros grupos políticos no alcanzaron a organizarse como verdaderos partidos

La Presidencia de Yrigoyen

El radicalismo tuvo algunos problemas para gobernar. Uno de esos problemas era que los dirigentes conservadores mantenían importantes espacios de poder incluso después de las elecciones: controlaban la mayor parte de las administraciones provinciales, disponían de una fuerte mayoría en el Senado y contaban con el apoyo de la prensa de mayor circulación. Además, estos grupos conservadores no estaban dispuestos a aceptar su derrota en la elección presidencial y deseaban demostrar que el radicalismo, y en particular Yrigoyen, eran absolutamente incapaces para gobernar el país.

Ante esta situación poco favorable para el diálogo democrático entre las fuerzas políticas, Yrigoyen buscó consolidar su figura mediante una serie de medidas destinadas a restarle poder a la oposición y a aumentar el suyo propio. Para lograr lo primero, recurrió en veinte ocasiones a la intervención de las provincias, sin el acuerdo de la Legislatura en la mayoría de los casos. A través de la intervención, el presidente podía desplazar a las autoridades electas y después utilizar los recursos de las administraciones provinciales para crear situaciones favorables a su partido, mientras impedía que sus opositores hicieran lo mismo.

Otro mecanismo habitualmente utilizado por Yrigoyen para disminuir el poder de la oposición fue confrontar o desconocer al Congreso donde los opositores eran mayoría.

Por otra parte, para aumentar su propio poder, Yrigoyen desarrolló un verdadero culto a su imagen personal: si el radicalismo era la "causa" única de la nación, Yrigoyen era su intérprete y vocero por excelencia. Para alimentar esta imagen, y dado que no era demasiado afecto a dar discursos ante las multitudes, Yrigoyen no dudaba en recibir diariamente a numerosísimas personas, en forma personal. Esta actitud "personalista" ayudó a consolidar su figura, pero se transformó más tarde en el punto principal de los ataques de sus opositores, fuera y dentro del radicalismo.

Asimismo, el presidente buscó disciplinar a su propio partido y darle más fuerza. Para esto, fomentó la aparición de un sector de dirigentes locales que otorgaban a los vecinos todo tipo de favores, que en general consistían en puestos de trabajo en la administración pública, A cambio de estos favores, estos "caudillos" esperaban el agradecimiento de las personas favorecidas en forma de votos. Este mecanismo, denominado "patronazgo", permitió la consolidación de un grupo de dirigentes llamados "punteros" o "caudillos de barrio", que garantizaron al radicalismo buena parte de sus éxitos electorales. Este grupo, a su vez, dependía de la voluntad presidencial, ya que sólo ésta les garantizaba la disponibilidad de cargos públicos.

El reformismo

Los éxitos electorales se sustentaban también en la política reformista encarada por su gobierno. Sobre la base del crecimiento económico y de los cambios sociales producidos durante los años anteriores, el radicalismo proponía una mejor distribución de los enormes beneficios generados por la economía agroexportadora. Por eso, no debe sorprender a nadie que, a pesar de sus consignas antioligárquicas, el partido incorporara a muchos reconocidos miembros de las élites económicas.

Así, Yrigoyen inició una política de reformas que involucró a muchos sectores de la sociedad, en particular a la universidad, a la burocracia estatal y a los sindicatos.

Tradicionalmente los estudios universitarios estaban reservados para los miembros de la élite social, y sus criterios de administración eran rígidos y autoritarios. Sin embargo, desde los primeros años del siglo, accedieron a la universidad grupos de estudiantes pertenecientes a nuevos sectores, que veían en la educación la vía más importante de ascenso social. Estos grupos iniciaron un movimiento de protesta en la ciudad de Córdoba en 1917, que se concretó en 1918, que contó con la simpatía del presidente y que, rápidamente, se extendió a otras universidades del país y de América latina. A partir de este movimiento, denominado Reforma Universitaria, se produjo una considerable renovación de programas y de profesores, junto con la democratización de los mecanismos de gobierno universitario.

En lo que respecta a la burocracia estatal, durante el período de gobierno radical se produjo un importante aumento de los roles y las actividades del Estado en la sociedad. Los opositores acusaban a Yrigoyen de propiciar este crecimiento para satisfacer sus necesidades políticas (lo cual no era del todo falso), sin embargo, una sociedad que se hacía cada vez más compleja requería más actividades -y por lo tanto, más cargos- por parte del Estado. El acceso a un puesto burocrático era visto por muchos como una forma de ascenso social, ya que el trabajador de oficina, llamado de "cuello blanco", se sentía en una posición superior a la de los obreros manuales.

Otro aspecto de la política reformista del gobierno radical se relacionó con los sindicatos y, aunque lo analizaremos con mayor detalle más adelante, podemos anticipar que se basó en el acercamiento y la satisfacción de los reclamos sindicales.

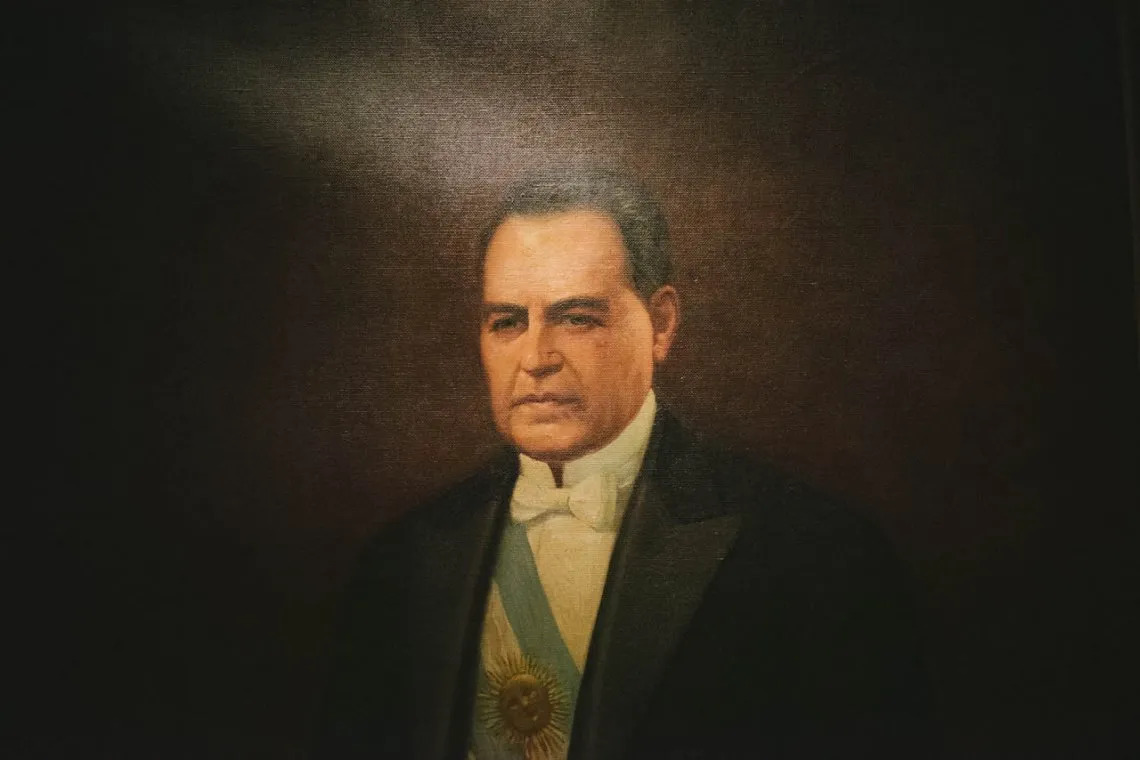

Marcelo Torcuato de Alvear, el sucesor

Llegado el año 1922, el radicalismo debía elegir a su candidato para la sucesión presidencial. Yrigoyen depositó su confianza en Marcelo T. de Alvear, un político que participaba plenamente de todos los círculos más exclusivos de la elite, pero a su vez había demostrado su lealtad a la Unión Cívica Radical como activo protagonista de sus luchas revolucionarias desde 1890. Esta doble pertenencia podía garantizarle al radicalismo, simultáneamente, el apoyo de sus adherentes y el respeto por parte de los conservadores.

Además, Alvear era considerado como una figura política más moderada que Yrigoyen, lo cual resultaba sumamente adecuado para momentos tan complicados como los que vivía el gobierno.

La Presidencia de Alvear

La Presidencia de Alvear coincidió con una nueva etapa de ascenso de la economía agroexportadora, de manera que el presidente pudo sortear el período sin conflictos sociales serios. Sin embargo, en el plano político no gozó de la misma tranquilidad. La ausencia de Yrigoyen -lejos de atenuar los conflictos internos del radicalismo ayudó a polarizar las posiciones. Así quedaron enfrentados los partidarios de Yrigoyen, los "personalistas", con los disidentes, llamados "antipersonalistas". Aunque Alvear intentaba mantenerse alejado del centro del conflicto, sus actitudes ambiguas no disimulaban su simpatía por los dirigentes "antipersonalistas". En 1924 comenzó la organización del Partido Radical Antipersonalista. En las cámaras legislativas, los antipersonalistas se acercaron a las diferentes fracciones conservadoras, sentando las bases de una alianza, que en las elecciones presidenciales de 1928 los llevaría a presentar una fórmula conjunta.

Del triunfo a la crisis

Apoyados por un importante sector del radicalismo antiyrigoyenista, los conservadores llegaron a creer que las elecciones de 1928 eran su oportunidad para volver al poder. Pero apenas iniciada la campaña de Yrigoyen para su reelección, quedó claro que esas pretensiones resultaban vanas, pues el líder radical conservaba un amplio apoyo popular. Durante varios días, nuevamente se oyó hablar de la posibilidad de un golpe de Estado militar encabezado por el ministro de Guerra, el general Justo, aunque no llegó a concretarse. Ante esta situación, los conservadores terminaron por apoyar la fórmula del antipersonalismo.

El 1° de abril de 1828 se votó con particular entusiasmo y el resultado fue la extraordinaria victoria de Yrigoyen. Esta vez los conservadores, que sólo mantuvieron una pequeña mayoría en el Senado, se mostraban perplejos ante la magnitud del triunfo yrigoyenista, a punto tal que rápidamente comenzarían a pensar en otras salidas menos democráticas.

Apenas un año después, la situación se había deteriorado. La primera razón de ese deterioro fue la crisis financiera mundial, que se inició con la caída de la bolsa de Nueva York, en octubre de 1929. Como había sucedido en otras ocasiones -según hemos visto-, la economía agro exportadora era particularmente sensible a estas variaciones externas y, aunque en ese momento no se sabía, en 1929 el mundo comenzaba uno de sus períodos de inestabilidad más espectaculares.

Aunque sus consecuencias más graves se sentirían recién al año siguiente, la crisis financiera mundial significó un grave problema para el presidente, pues le restó la posibilidad de responder a las inmensas expectativas que había despertado en quienes lo habían votado durante su campaña electoral.

La oposición volvió a sentirse vigorizada, mientras que se acentuaban los disensos internos en el radicalismo. Muchos dirigentes que siempre habían sido leales a Yrigoyen comenzaban a dudar de la capacidad de Yrigoyen para controlar la situación y a multiplicar sus intrigas para beneficiarse con una posible sucesión anticipada. Además, nadie desconocía que la oposición se contactaba a diario con oficiales del Ejército -descontentos con la gestión del ministro de Guerra, el general Luis Dellepiane-, para organizar un golpe. Entre éstos se destacaban los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, quienes por el momento actuaban en forma independiente.

El radicalismo respondió a la crisis y a los ataques en su contra de un modo violento, lo que dio por resultado un aumento general de la violencia política y el daño de las reglas de convivencia democrática. Grupos armados de militantes oficialistas y opositores protagonizaban escándalos y enfrentamientos cotidianamente. En diciembre de 1929 el mismo presidente enfrentó un atentado y salvó su vida sólo gracias a la escasa puntería del militante anarquista que le disparó. Durante los años 1929 y 1930 la política se parecía cada vez más a la guerra

Aspecto Económico: la cuestión industrial

Mientras el modelo agroexportador estaba en vigencia, la mayoría de los artículos industriales que consumía la población argentina provenían sobre todo de la importación. Durante la Primera Guerra Mundial, la importación se contrajo y la producción local de textiles y metales tomó un leve impulso. Sin embargo, la imposibilidad de comprar maquinaria (generada no sólo por los altos costos, sino también por la guerra) impidió que se produjera un verdadero salto cualitativo. Además, la élite económica seguía considerando a la industria sólo como un complemento de las actividades agrícola-ganaderas.

Durante el período 1916-1930, la actitud oficial con respecto a la producción industrial fue muy tibia y la conciencia acerca de la importancia de un desarrollo industrial para la economía argentina era muy minoritaria, y sólo se atendía el tema por temor a las consecuencias del déficit comercial generado por el exceso de importaciones. Recién hacia fines de los años veinte, comenzaron a escucharse opiniones que otorgaban un papel relevante a la industria en el desarrollo de la economía; entre ellas se contaban las de algunos sectores del Ejército, preocupados por la dependencia que tenía la Argentina del exterior para proveer el arsenal de armamentos. Sin embargo, fue necesario el impacto de la crisis económica de 1930 para que el debate industrialista superara los márgenes estrechos por los que circulaba durante los años veinte.

La cuestión social

Antes de la llegada del radicalismo al poder, se habían producido importantes conflictos laborales frente a los cuales la reacción habitual, tanto de la élite social como del Estado, había sido la represión. Para ellos, la cuestión social era sólo un mero problema policial.

Sin embargo, a partir de 1917 el número de conflictos aumentó en forma significativa, dando lugar a una escalada ascendente que se mantendría, con algunas oscilaciones, hasta 1924. Las huelgas ocurridas durante esta etapa fueron diferentes y más dramáticas que las protagonizadas por los anarquistas durante la primera década del siglo.

En primer lugar, estas huelgas no se registraron en sectores marginales de la economía. Por el contrario, fueron lideradas por los sindicatos más importantes, como los que agrupaban a los trabajadores ferroviarios y a los marítimos, que eran sectores clave para el transporte de la producción agrícola. En segunda instancia, estos movimientos se produjeron en un clima mundial alterado por la Revolución Rusa de 1917 y por otros conflictos similares ocurridos en casi todos los países de Europa, que parecían preanunciar la revolución mundial tantas veces vislumbrada por los partidos socialistas. Este clima generó en unos la esperanza y en otros el terror, que, respectivamente, contribuyeron a aumentar los conflictos y a provocar la reacción tan activa como histérica de la élite social.

A diferencia de sus antecesores, el gobierno de Yrigoyen desplegó una política de acercamiento a los sindicatos más importantes, que se inició con los grandes gremios del transporte. Este cambio de actitud tuvo su origen, en primer lugar, en la mayor sensibilidad de Yrigoyen y del radicalismo en general en cuanto a la cuestión. Pero también resultaba evidente que Yrigoyen buscaba de este modo ampliar su base electoral. Para sus opositores, esta última era la única verdadera razón y, en consecuencia, criticaban duramente al presidente.

En general cuando se producían los conflictos, Yrigoyen recurría al arbitraje para acercar a las partes y, cuando el acuerdo no llegaba, era habitual que avalara los reclamos sindicales. La conquista de reivindicaciones laborales con ayuda del gobierno fortaleció a la llamada corriente sindicalista, que privilegiaba el diálogo por sobre el conflicto. Estos sindicalistas -que poco a poco desplazaron a los anarquistas en el control del movimiento obrero- consideraban que la política no era de incumbencia sindical. A pesar de los temores que despertaban en las élites, estos trabajadores sólo pretendían conseguir mejoras parciales de las condiciones concretas de vida y, por esta razón, fue posible el diálogo con un gobierno que, por primera vez, estaba dispuesto a escucharlos y a favorecer sus reclamos.

El alto nivel de conflictividad social, los temores por la ola revolucionaria mundial y la actitud ambigua del presidente provocaron la reacción activa y militante de los grupos de la élite social, como, por ejemplo, acciones de la Liga Patriótica.

El gobierno de Alvear reinstaló la política dialoguista con mayor éxito que Yrigoyen, favorecido por el nuevo período de auge económico ya que ascenso del bienestar económico reavivó en los trabajadores el ideal y las posibilidades concretas de ascenso individual.